「会社の業務をもっと効率的にしたい」「新しいシステムを導入したいけど、何から始めればいいかわからない」そんな悩みを抱えていませんか? ビジネスの課題を見つけ、理想の姿へ進むための強力な地図となるのが「As-Is/To-Be(アズイズ・トゥービー)分析」です。

この記事では、この分析手法の基本から、具体的な使い方、成功事例、そして失敗しないためのポイントまで、ITが苦手な方にもわかりやすく解説します。現状を正確に把握し、未来への確かな一歩を踏み出すためのヒントが満載です。

Contents

As-Is/To-Be分析とは?基本を理解する

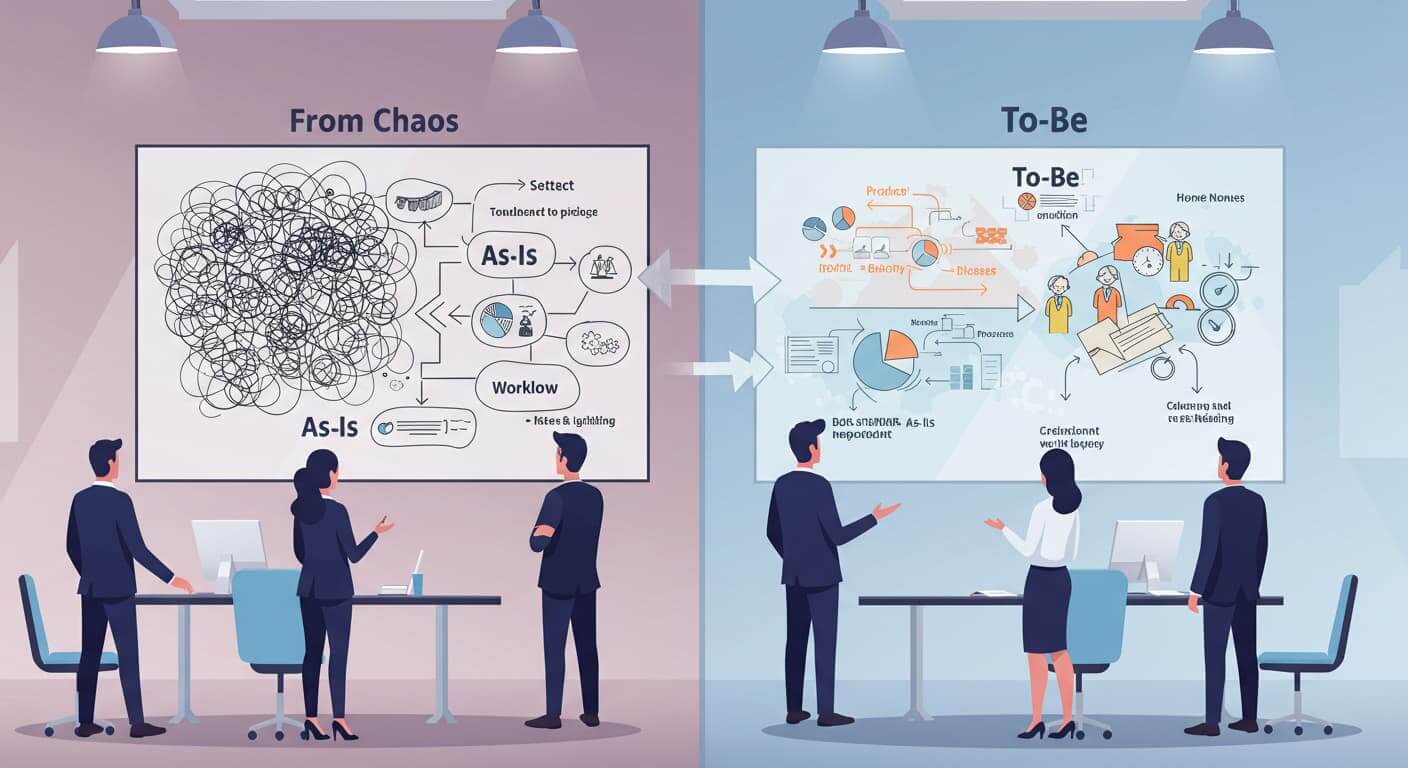

As-Is/To-Be分析とは、一言でいうと「現状(As-Is)」と「理想の姿(To-Be)」を明確にし、そのギャップ(差)を把握することで、課題解決や目標達成への道筋を見つけるための考え方・手法です。難しく考える必要はありません。会社の健康診断のようなものだとイメージしてみてください。

- As-Is(現状分析): 今の会社の状態を正確に把握することです。「どこに問題があるのか?」「なぜ効率が悪いのか?」などを、思い込みではなく、事実に基づいて詳しく調べます。例えば、「顧客からの問い合わせ対応に時間がかかりすぎている」「特定の手作業でミスが多い」といった具体的な状況を洗い出します。データ(例:対応時間、エラー発生率)や担当者へのヒアリングを通じて、現状を客観的に見つめ直します。

- To-Be(理想像): 「将来、会社や業務がどうなっていたいか?」という理想の姿を描くことです。As-Isで見つかった課題を踏まえ、「問い合わせ対応時間を半分にする」「手作業によるミスをゼロにする」といった具体的な目標を設定します。実現可能で、かつ魅力的な未来像を設定することが重要です。

この「現状」と「理想」のギャップを認識することが、改善への第一歩。どこに向かうべきか、何を変えるべきかが明確になり、チーム全員が同じ目標に向かって進むための共通認識を持つことができます。

As-Is/To-Be分析の具体的な使い方

基本を理解したところで、次に具体的な使い方を見ていきましょう。As-Is/To-Be分析は、大きく分けて以下のステップで進めます。ここでは、ある飲食店の「注文から提供までの時間短縮」を例に考えてみましょう。

- 目的と範囲の決定: まず、「何のために分析するのか」「どこからどこまでを分析対象とするのか」を決めます。目的が曖昧だと分析がぼやけてしまいます。

- 例:目的は「顧客満足度向上のため、注文から提供までの時間を平均15分から10分に短縮する」。範囲は「お客様が注文してから料理がテーブルに届くまで」とします。

- 現状(As-Is)の分析: 設定した範囲について、現在のやり方、かかっている時間、問題点などを詳しく調査・可視化します。

- 例:キッチンスタッフへのヒアリング、実際の作業時間の計測、注文伝票の流れを観察。結果、「特定の調理工程に時間が集中している」「スタッフ間の連携がスムーズでない」ことが判明。平均提供時間は15分でした。

- 理想像(To-Be)の設計: 現状の課題を踏まえ、どうすれば目的を達成できるか、具体的な理想のプロセスや状態を描きます。

- 例:最新の調理機器を導入し、調理時間を短縮。スタッフの役割分担を見直し、連携を強化する新しいワークフローを設計。目標提供時間は10分。

- ギャップ分析: 現状(As-Is)と理想像(To-Be)を比較し、その差(ギャップ)を明確にします。何が足りないのか、何を変える必要があるのかを具体的にリストアップします。

- 例:ギャップは「調理機器の性能不足」「スタッフのスキル」「連携体制」。

- 実行計画の策定: ギャップを埋めるための具体的な行動計画を立てます。「何を」「誰が」「いつまでに」行うのかを決め、優先順位をつけて実行に移します。

- 例:「調理機器の導入(担当:店長、期限:来月末)」「スタッフ研修の実施(担当:リーダー、期限:3週間後)」など。

このステップを踏むことで、感覚的な改善ではなく、根拠に基づいた計画的な改善活動を進めることができます。

As-Is/To-Be分析フレームワークの活用事例

As-Is/To-Be分析は、特定の業界や部署だけでなく、様々なビジネスシーンで活用できる非常に汎用性の高いフレームワークです。ここでは、具体的な活用事例をいくつかご紹介します。

- 事例1:製造業での生産性向上

ある部品メーカーでは、製品の組み立てラインで作業の遅れが頻発していました(As-Is)。現状の工程を分析したところ、部品の供給待ち時間と、作業者による手順のばらつきが原因と判明。そこで、部品供給の仕組みを見直し、誰でも同じ手順で作業できるようマニュアルを整備した新しいライン(To-Be)を設計しました。結果、生産性が約20%向上し、残業時間も削減されました。 - 事例2:小売業での在庫管理システムの導入

あるアパレルショップでは、手作業での在庫管理に時間がかかり、欠品や過剰在庫が発生していました(As-Is)。データ分析の結果、特に人気商品の欠品が売上機会の損失に繋がっていることが明確に。そこで、バーコードを使った在庫管理システムを導入し、リアルタイムで在庫状況を把握できる仕組み(To-Be)を構築。導入後、欠品率が30%改善し、スタッフの負担も大幅に軽減されました。 - 事例3:コールセンターの顧客対応品質改善

ある企業のコールセンターでは、顧客からの問い合わせに対し、回答までに時間がかかり、満足度が低下していました(As-Is)。オペレーターへの聞き取り調査や通話記録の分析から、情報の検索に手間取っていることが課題と特定。よくある質問への回答をまとめたデータベースを構築し、オペレーターが迅速に情報へアクセスできる体制(To-Be)を整えました。これにより、平均応答時間が15%短縮され、顧客満足度調査のスコアも向上しました。

このように、現状を正しく把握し、目指すべき姿を具体的に描くことで、業種や課題の種類を問わず、効果的な改善策を見つけ出すことが可能です。

As-Is/To-Be分析を成功させるポイントと注意点

As-Is/To-Be分析は強力なツールですが、使い方を間違えると期待した効果が得られないこともあります。分析を成功させ、確実に成果に繋げるためのポイントと、陥りやすい注意点を見ていきましょう。

成功のポイント

- 目的の共有と関係者の巻き込み: 「何のために分析するのか」という目的を明確にし、分析に関わるメンバー全員で共有することが重要です。また、現状を知る現場の担当者や、変化の影響を受ける部署など、関係者を早い段階から巻き込むことで、より的確な分析と、実行段階での協力が得られやすくなります。

- 例:現場の意見を聞かずに理想像だけを描くと、実情に合わない計画になりがちです。

- 客観的な現状把握: As-Is(現状)分析では、希望的観測や思い込みを排除し、データや事実に基づいて客観的に状況を把握することが不可欠です。「たぶんこうだろう」ではなく、「実際のデータではこうなっている」という視点を持ちましょう。

- 例:作業時間を感覚ではなくストップウォッチで計測する。

- 具体的で測定可能な理想像: To-Be(理想像)は、「頑張る」「効率化する」といった曖昧なものではなく、「〇〇を△△%削減する」「□□の時間を××分短縮する」のように、具体的で達成度が測れる目標を設定しましょう。

- 実現可能性の考慮: 理想を高く持つことは大切ですが、あまりにも現実離れしたTo-Beを設定しても計画倒れに終わってしまいます。期間、コスト、技術、人員などの制約条件も考慮し、実現可能な範囲で最適な理想像を描くことが大切です。

注意点

- 分析のための分析にならない: 分析すること自体が目的になってしまい、具体的な行動に移せない「分析麻痺」に陥らないように注意が必要です。期限を決めて分析を進め、必ず実行計画に繋げましょう。

- 変化への抵抗を考慮する: 新しいやり方(To-Be)を導入する際には、既存のやり方に慣れた人からの抵抗が起こる可能性があります。導入の目的やメリットを丁寧に説明し、変化をサポートする体制(研修など)を整えることが重要です。

これらの点を意識することで、As-Is/To-Be分析を形だけで終わらせず、実際のビジネス改善に繋げることができます。

まとめ:ビジネスの課題解決と成長を加速

今回は、ビジネスの現状を把握し、理想の姿へ向かうための強力なフレームワーク「As-Is/To-Be分析」について解説しました。

As-Is/To-Be分析は、複雑に見えるビジネスの課題を整理し、チームが一丸となって目標に向かうための羅針盤となります。難しく考えすぎず、まずは身近な業務や課題について「今の状態(As-Is)はどうなっているか?」「どうなっていたいか(To-Be)?」を考えることから始めてみませんか?この分析手法を活用し、あなたのビジネスの課題解決と成長を加速させていきましょう。