仕事や日常生活で「また同じ問題が起きてしまった…」と頭を抱えた経験はありませんか?問題が発生したとき、つい表面的な原因だけに対処してしまいがちですが、それでは根本的な解決にはならず、再発を防ぐことはできません。そこで役立つのが「なぜなぜ分析」というシンプルな問題解決の手法です。

この記事では、なぜなぜ分析の基本的な考え方から、誰でも実践できる正しい手順、効果を高めるルール、そして具体的な事例まで、わかりやすく解説していきます。

なぜなぜ分析の基本と考え方

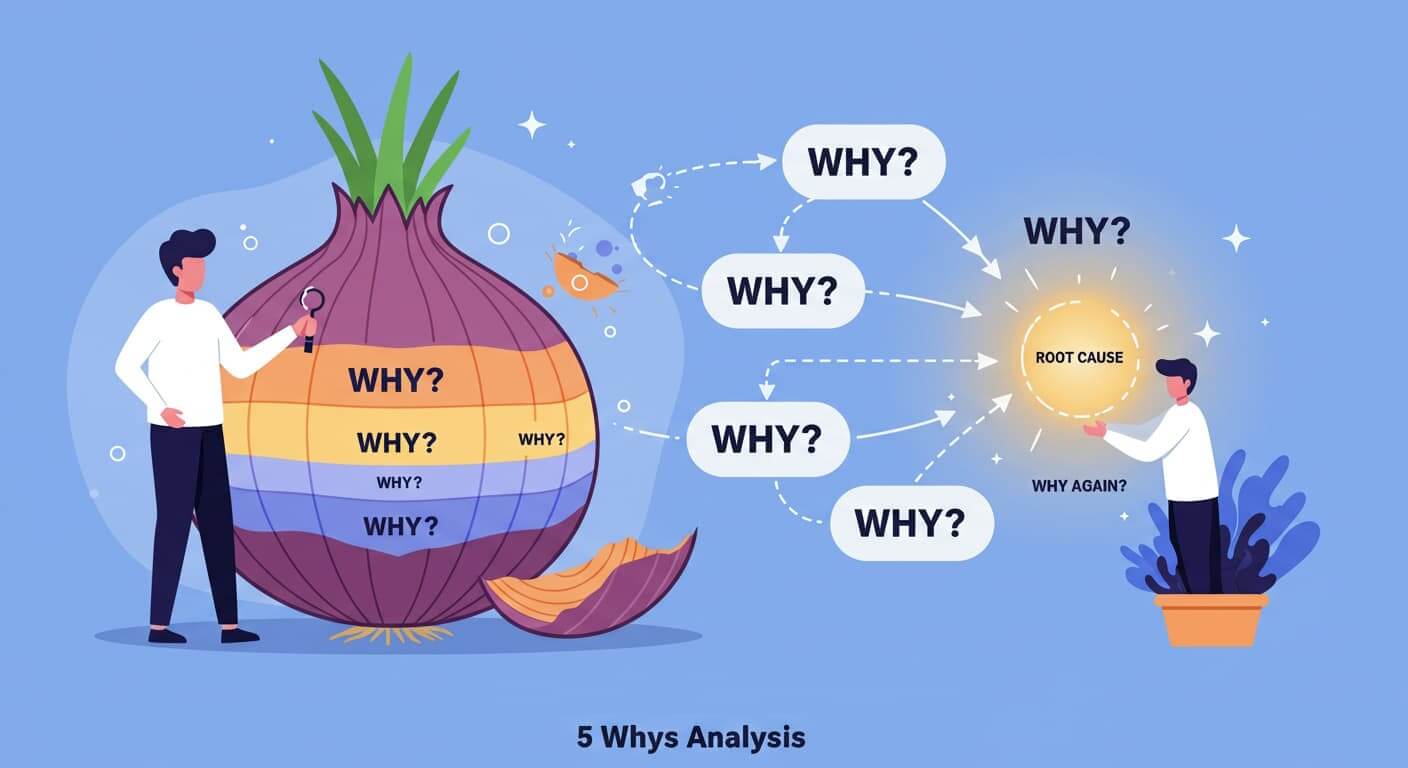

「なぜなぜ分析」とは、発生した問題に対して「なぜそうなったのか?」という問いを繰り返し投げかけることで、問題を引き起こしている本当の原因、すなわち「根本原因(こんぽんげんいん)」を探り当てるための思考法・分析手法です。表面的な現象にとらわれず、より深い階層にある原因を突き止めることを目的としています。

この手法は、品質管理や生産効率の向上で世界的に知られるトヨタ生産方式の中で生まれたとされ、そのシンプルさと効果の高さから、製造業だけでなく、IT、サービス業、さらには個人の問題解決まで、幅広い分野で活用されています。

なぜ「なぜ?」を繰り返すことが重要なのでしょうか?それは、多くの場合、最初に見つかる原因はあくまで症状(表面的な事象)に過ぎないからです。

- 例:頭が痛い(症状)→ なぜ? → 寝不足(原因?)→ なぜ? → 遅くまでスマホを見ていた(根本原因かも?)

このように「なぜ?」を繰り返すことで、一時的な対処(頭痛薬を飲む)だけでなく、根本的な原因(寝る前のスマホをやめる)に対する恒久的な対策(再発防止)を打つことが可能になります。目の前の問題への対処だけでなく、将来にわたって同じ問題が繰り返されるのを防ぐ。これが、なぜなぜ分析の基本的な考え方であり、最大のメリットと言えるでしょう。

なぜなぜ分析の正しいやり方・手順

なぜなぜ分析の考え方を理解したところで、次に具体的な進め方を見ていきましょう。以下の5つのステップに沿って進めることで、誰でも効果的になぜなぜ分析を実践できます。

- ステップ1:問題を明確にする

まず、取り組むべき「問題」を具体的かつ明確に定義します。「何が」「どのように」問題なのかを、事実に基づいて記述しましょう。曖昧な表現(例:「調子が悪い」)ではなく、具体的な事象(例:「〇〇システムのログイン画面でエラーが発生する」)を特定します。関係者間で問題の認識を一致させることが重要です。 - ステップ2:最初の「なぜ?」を問う

ステップ1で定義した問題に対して、最初の「なぜ?」を問いかけ、その直接的な原因を考えます。ここでも推測ではなく、事実に基づいた原因を挙げることが大切です。- 例:「なぜ、ログイン画面でエラーが発生するのか?」→「IDまたはパスワードが間違っているから」

- ステップ3:「なぜ?」を繰り返す

ステップ2で挙がった原因に対して、さらに「なぜそうなったのか?」と問いを重ねていきます。これを繰り返すことで、問題の階層を掘り下げていきます。一般的に「なぜを5回繰り返す(五回のなぜ)」と言われますが、これはあくまで目安です。根本原因にたどり着くまで、あるいはそれ以上問いを続けることもあります。 - ステップ4:根本原因を特定する

「なぜ?」を繰り返していく中で、これ以上掘り下げても有効な対策が打てない、あるいは組織や個人の管理範囲を超えるような原因(例:「不景気だから」)に到達する手前で、具体的な対策が可能な原因=根本原因を特定します。根本原因は一つとは限りません。 - ステップ5:対策を立案する

特定した根本原因を取り除くための具体的な対策を考え、計画に落とし込みます。「誰が」「何を」「いつまでに」実施するのかを明確にし、実行に移しましょう。対策は、根本原因に直接アプローチするものである必要があります。

このステップを着実に踏むことで、問題の本質に迫り、効果的な解決策を導き出すことができます。

効果的に進めるためのルールと原則

なぜなぜ分析はシンプルな手法ですが、より効果的に、そして正確に進めるためには、いくつか押さえておくべきルールと原則があります。これらを意識することで、分析の質が格段に向上します。

- 原則1:事実に基づいて考える

分析の過程では、個人的な憶測や推測、思い込みを排除し、客観的な事実に基づいて「なぜ?」の答えを導き出すことが最も重要です。データを確認したり、関係者にヒアリングしたりして、事実関係を正確に把握しましょう。「たぶん〜だろう」「〜かもしれない」といった曖昧な表現は避けます。 - 原則2:具体的な言葉で表現する

問題や原因を記述する際には、「〜が悪い」「〜が不十分」といった抽象的な言葉ではなく、誰が読んでも同じ状況を理解できるような具体的な言葉を選びましょう。主語を明確にすることも大切です。- 悪い例:「連携ミスがあった」→ 良い例:「〇〇部から△△部への情報伝達が、定められた手順通りに行われなかった」

- 原則3:個人を追及しない

なぜなぜ分析の目的は、原因を特定し再発を防止することであり、特定の個人の責任を追及することではありません。「〇〇さんのミス」で分析を止めてしまうと、本当の原因が見えなくなり、職場の雰囲気も悪化します。「なぜその人がミスをしてしまったのか?」という、仕組みや環境、教育体制などのシステム側の要因に目を向けることが重要です。 - 原則4:対策可能な原因で深掘りを止める

「なぜ?」を繰り返す中で、自分たち(組織やチーム)で具体的な対策を講じることができるレベルの原因に到達したら、それが根本原因である可能性が高いです。それ以上掘り下げても対策が打てないような、外部環境やどうしようもない事柄に到達した場合は、その手前の段階に戻りましょう。 - 原則5:先入観を持たず多角的に考える

原因は一つとは限りません。考えられる原因が複数ある場合は、可能性を排除せず、それぞれの要因について「なぜ?」を掘り下げていくことも有効です。チームで分析を行う場合は、多様な視点を取り入れることで、より本質的な原因にたどり着きやすくなります。

これらのルールを守ることで、なぜなぜ分析はより客観的で建設的な問題解決ツールとなります。

具体例で学ぶ、なぜなぜ分析の進め方

理論だけではイメージしにくいかもしれませんので、ここで具体的な事例を用いて、なぜなぜ分析の進め方を見ていきましょう。

事例:【ビジネス】顧客への提案資料の提出が約束の期限に間に合わなかった

- 問題: 顧客への提案資料の提出が1日遅れた。

- なぜ1: 資料の完成が予定より遅れたため。

- なぜ2: 資料に必要なデータの一部が揃わなかったため。

- なぜ3: データ収集担当のAさんが、依頼されたデータの内容を勘違いしていたため。

- なぜ4: データ依頼時の指示内容が曖昧で、複数の解釈ができる表現だったため。

- なぜ5: 部署内にデータ依頼フォーマットや依頼時のチェックリストがなく、口頭での指示が中心だったため。 ←【根本原因】

- なぜ4: データ依頼時の指示内容が曖昧で、複数の解釈ができる表現だったため。

- なぜ3: データ収集担当のAさんが、依頼されたデータの内容を勘違いしていたため。

- なぜ2: 資料に必要なデータの一部が揃わなかったため。

- 対策:

- 部署内で標準のデータ依頼フォーマットを作成し、利用を徹底する。

- 依頼時には、依頼内容や期限、目的などを相互確認するチェックリストを導入する。

もう一つの分岐例:

- なぜ3’: Aさんが多忙で、データ収集作業に取り掛かるのが遅れたため。

- なぜ4’: Aさんに業務が集中しており、他のメンバーへの分担ができていなかったため。

- なぜ5’: チーム内での業務分担ルールや、各メンバーの負荷状況を把握する仕組みがなかったため。 ←【別の根本原因】

- なぜ4’: Aさんに業務が集中しており、他のメンバーへの分担ができていなかったため。

- 対策:

- チーム内で定期的に業務負荷を確認し、平準化を図るミーティングを実施する。

- 業務分担のルールを明確化する。

このように、「なぜ?」を繰り返すことで、当初の「資料の完成遅れ」という事象から、「依頼方法の不備」や「業務分担の仕組みの欠如」といった、組織やプロセスに起因する根本的な原因にたどり着くことができます。原因が複数考えられる場合は、それぞれ掘り下げて対策を考えることが重要です.

まとめ:問題の根本解決と再発防止へ

今回は、問題の根本原因を探り、効果的な解決策を導き出すための手法「なぜなぜ分析」について、その基本的な考え方から正しい手順、効果を高めるルール、そして具体例までを解説しました。

なぜなぜ分析を適切に活用することで、場当たり的な対処療法から脱却し、問題の根本解決と確実な再発防止を実現することができます。最初は難しく感じるかもしれませんが、まずは身近な小さな問題から「なぜ?」を問いかける習慣をつけてみてはいかがでしょうか。この手法が、あなたのビジネスや日々の課題解決の一助となれば幸いです。